Reisen Startseite

Von Waldsassen

aus ist Schwandorf nicht gerade der nächste Weg. Warum wählten wir

gerade diesen Ort aus? Das hat zwei wesentliche Gründe.

Dieses Jahr (2018)

waren wir drei mal auf Stadttour in Schwandorf. Der Hintergrund:

Lorle hatte einen Gutschein von Ihren Kollegen zum Abschied bekommen, den es

galt umzusetzen.

Warum Schwandorf? Weil sie schon immer mal die Felsenkeller besuchen wollte.

Weil wir auch gerne

essen, waren es drei kulinarische Stadtführungen, die meine Frau buchte.

Jede der drei Führungen brachte neue Informationen zur Entstehung, der

Geschichte, und zu

den Sehenswürdigkeiten der großen Kreisstadt an der Naab, natürlich

auch zu den Felsenkellern.

Gleich vorne weg

- wer Interesse an den kulinarischen Stadtführungen hat, sollte sich rechtzeitig

anmelden.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und die Termine sind nicht so zahlreich.

Und eines ist zu bemerken: wir waren jedes Mal begeistert.

Naabarm an der Fronberger Straße - wer genau hinschaut, erkennt in

diesem Foto den Hintergrund der Titelzeile.

In Schwandorf gliedert

sich die Naab in drei Arme auf. Eine lange Brücke führt über

alle drei hinweg

zum Festplatz am rechten Naabufer. Dort gibt es reichlich Parkmöglichkeiten.

Für Leute, die sich zufuß

schwer tun, ist der kleine Parkplatz an der Spitalkirche gleich an der Fronberger

Straße empfehlenswerter.

Von hier führen die Pfleghofstufen hinauf zum Ausgangspunkt der Stadtführungen

am

Touristbüro gegenüber der Kirche St. Jakob. Ein Weg mit moderaterer

Steigung ist die

Spitalstraße entlang bis zur Nürnberger Straße und über

die Pfleghofgasse zum Treffpunkt.

Die Pfarrkirche St. Jakob wurde zu Beginn des 15. Jhd. im spätgotischen

Stil erbaut. Das Tonnengewölbe stammt aus dem Jahr 1678.

Der Altar ist neugotisch und stellt die Berufung und Hinrichtung des Hl. Jakobus

dar. Mit seinen 49 Metern Höhe ist der Kirchturm eines

der Wahrzeichen von Schwandorf.

"Verliebt in Schwandorf"

Der historische

Pfleghof ist heute der Sitz von VHS und Touristinfo. Das Gebäude ist eines

der ältesten der Stadt. Hier

residierte früher der Pfleger, also der Stellvertreter des Landesherrn.

Er war Richter und Finanzchef. Als letzterer konnte er

Zölle und Steuern erheben zum Leidwesen der Fischer und Lastkahnbetreiber,

die hier eine Anlegestelle hatten.

Die erste Tour

startete Anfang August. Den Titel kann man in zweierlei Weise deuten. Verliebt

in die Stadt Schwandorf

oder in einander verliebt in Schwandorf. Angesichts der Musikanten, die sich

zur Führung am Treffpunkt einfanden,

trifft wohl eher die zweite Deutung zu. Denn zum Auftakt und dann an weiteren

markanten Stellen der Führung

brachten die drei jeweils ein Ständchen mit Liebesliedern zu Gehör.

Kleiner Umtrunk zur Stärkung nach einem "anstrengenden" Aufstieg

zum Blasturm

Die Musikanten

waren uns zum Blasturm schon vorausgeeilt und nach dem Ständchen gab es

zur Stärkung

einen kräftigen Schluck Schwandorfer Drachenblut, einem Likör den

der Gartenbauverein herstellt.

Danach ging es

hinauf zu den Obergeschoßen des Blasturms, die nur über die Außentreppe

zu erreichen sind.

Das diente in früheren Tagen der Sicherheit bei Feindeinfall.

Im Blasturm war

in alten Zeiten das Domizil des Turmwächters, der durch Hornsignale mitzuteilen

hatte,

wenn sich die Postkutsche oder der Feind näherten oder wenn ein Brand ausbrach.

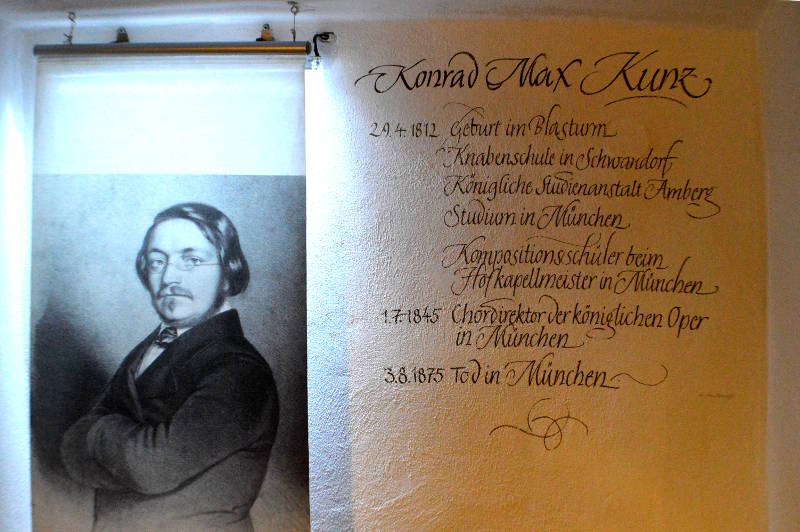

Ein besonderer Turmbewohner war ein gewisser Konrad Max Kunz. Der Sohn des

damaligen Türmers und der Hufschmiedstochter

Barbara Metz erblickte im April 1812 das Licht der Welt.

1860 komponierte Max Kunz ein Lied

mit dem Titel "Für Bayern". Der Text des Liedes stammte von einem

Lehrer,

welcher einen Gedichtband veröffentlicht hatte. Das Lied von Konrad Max

Kunz,

dem berühmtesten Schwandorfer, wird seit dem 29. Juni 1966 als Bayernhymne

gesungen.

Kunz wirkte lseit 1845 als Chormeister am Königlichen Theater in München.

Er starb im August 1875.

Eine Marmorbüste von Schwanthaler zierte sein Grab auf dem Münchner

Südfriedhof bis zum August 1979.

In diesem Jahr wurden seine sterblichen Überreste in den städtischen

Friedhof von Schwandorf

überführt.

Eine weitere bekannte Persönlichkeit ist mit dem Blasturm verbunden, der

Maler Carl Spitzweg.

Nach einer seiner Handskizzen malte er 1860 ein Bild mit dem Titel "Schwandorfer

Stadtturm im Mondlicht".

Es hängt heute im Georg-Schäfer-Museum in Schweinfurt, weil es trotz

eines,

aus jetziger Sicht, günstigen Angebots an die Stadt Schwandorf

von den Stadtvätern in der Vergangenheit nicht erworben wurde.

|

|

| St. Jakob vom Blasturm aus | St. Jakob vom Markplatz aus |

Auf diesen beiden Bildern gibt es zwei Besonderheiten zu entdecken.

Der Kirchturm hat

zur Markseite hin zwei Turmuhren, damit zwei Leute gleichzeitig nach

der Uhrzeit sehen können, unken die Schwandorfer.

Zum anderen ist

die Form des Marktplatzes ein Dreieck mit der Spitze an der Kirche, am unteren

Ende wird er breiter.

Bei genauem Betrachten bemerkt man, dass die Häuser nach unten hin immer

ein Stück nach hinten versetzt

sind und dass von jedem Haus ein Fenster zum unteren Markt hin schaut.

Diese Fenster nennt man in Schwandorf "Neugierdfenster", weil sie

den Bewohnern

jedes Hauses ermöglich(t)en, das mit zu bekommen, was auf dem Marktplatz

grade passiert(e).

Der Abschluss der

Führung "verliebt in Schwandorf" endet mit einem Candle-Light-Dinner

im Gasthof

Hufschmiede aus dem die Mutter von Konrad Max Kunz stammte. Der Schmiedebetrieb

wurde 1965

eingestellt und seit 2002 befindet sich hier ein sehr schönes Restaurant.

Das Essen ist lecker bei noch erschwinglichen Preisen. Eine Besonderheit sind

die

angebotenen Tapas, Vorspeisen oder Appetithäppchen nach spanischem Muster.

"Fischers Fritz fischt"

Das war das Thema

der zweiten kulinarischen Tour in Schwandorf. Auch hier gab es neben

Informationen zur Stadt ein Menü, das aber anders wie das erste Mal auf

zwei Stationen aufgeteilt war.

Doch zuerst führte der Weg vom Pfleghof hinüber in den Stadtpark,

der quasi auf einer Insel in der Naab liegt.

Blick über die Naab zum Festplatz am rechten Ufer

Unser Guide wusste

einiges über die Lage der ersten Siedlung an der Naab. Die Geschichte geht

zurück auf das Jahr 1006

in dem die Siedlung erstmals unter dem Namen "Suainicondorf"in einer

Urkunde des

Klosters St. Emmeram zu Regensburg schriftlich erwähnt wurde. Die Deutung

des Namens ist bis heute unklar

obgleich archäologisch gesichert ist, dass in das Gebiet von Schwandorf

Slaven eingewandert sind und

der Name der Stadt wohl auf slavische Wortbedeutungen zurückgeht.

Fest steht auch,

dass im Fluss mit reichlich großen Angelhaken gefischt worden ist.

Die Nachbildung im Foto hatte der Gästeführer dabei.

Dieser junge Herr

von der Fischerzunft aus dem Mittelalter sprang urplötzlich hinter einem

Busch hervor,

als die Gruppe den Schilderungen des Fremdenführers lauschte. Er berichtete

vom Leben als

Fischer und von deren Rechten und Pflichten. Gut gelungene Einlage!

Nicht nur Fischer

gab es an der Naab, mit der Energie des Wassers wurden auch Mühlen angetrieben.

Weil es dort heute keine Mühlen mehr gibt (die letzte Mühle wurde

1970 geschlossen),

treiben die Wasserräder Generatoren an, deren Energie zur Beleuchtung des

Stadtparks verwendet wird (wenn die Anlage grade mal funktioniert, meinte der

Guide).

Über den Steg

bei den Wasserrädern und den Stettnerplatz kamen wir zurück in die

Altstadt. Einige Straßennamen

wie Egerländerstraße, Sudetenstraße und Böhmische Torgasse

lassen vermuten, dass hier nach dem 2. Weltkrieg viele Heimatvertriebene ein

zweites Zuhause fanden.

Im Ergeschoss des Hauses mit dem grünen Puschel findet man einen weiteren

Hinweis darauf,

die Falkenauer Heimatstube. Der bekannte Bandleader Ernst Mosch wurde übrigens

auch in Zwodau (heute Svatava) in der Nähe von Falkenau (heute Sokolov)

geboren.

Das Stettnerhaus steht an der Stelle, an der bis 1970 die Stettnermühle

in Betrieb war.

Im Erdgeschoß befindet sich die Falkenauer Heimatstube.

Hier am unteren

Marktplatz gibt es ein Glockenspiel aus dem Jahr 1990, das täglich um 10

Uhr und 17 Uhr

die Bayernhyme spielt. Ein weiteres Highlight wird in der dritten Führung

vorgestellt.

Nach dem umfangreichen

Marsch durch den Park und die Stadt gab es den ersten Gang des kulinarischen

Teils der Führung.

Im Färberhaus, gleich neben der Hufschmiede, ließen wir uns bei einem

Glas Wein den Salat mit Fischmousse schmecken.

Die Karte entspricht in Preis und Qualität, ebenso wie das Ambiente,

den Gegebenheiten in der Hufschmiede.

In beiden Lokalen ist urgemütlich.

Beim Rückmarsch zum Touristbüro bewunderten wir den herrlichen

Blumenschmuck am Stadtmuseum

Wieder an der Touristinfo

angekommen, gab es eine zweite historische Einlage. Der "Pfleger",

also der Vertreter

des Landesherrn, eilte aus der Tür des Pfleghofs. Auch er erzählte

viel über die Geschichte der Stadt. Zum Beispiel

dass Schwandorf im Landshuter Erbfolgekrieg 1504 bis auf drei Häuser niederbrannte

und dass es in der Zeit von 1555 bis 1617

evangelisch-Lutherisch war, da es bis 1777 zum Fürstentum Neuburg an der

Donau gehörte.

Leider gibt es

von der letzten Station der Fischführung kein vernünftiges Foto. Dafür

schmeckte das Hauptgericht

im Café Grosser am Festplatz ganz vorzüglich - Welsfilet im Speckmantel

mit Petersilienkartoffeln und einer leichten Weinsoße.

Das Nachkochen ist übrigens ganz einfach, ich hab's probiert.

"Kulinarische Stadtführung"

An der Spitalkirche (Bildmitte) gibt es einen kleinen Parkplatz (mit Parkschein

2h von 8 bis 18 Uhr). Von dort ist man sehr schnell

am Treffpunkt für die Stadtführungen (rosa Haus zwischen Spitalkirche

und St. Jakob) oder am Marktplatz.

Hier startete also

auch die kulinarische Stadtführung bei der wir, weil der Termin in den

November

verschoben worden war, Schwandorf bei Nacht entdecken konnten - auch nicht verkehrt!

Als erstes ging

es vorbei am neuen Rathaus. Zwei Trakte des ehemaligen Elisbeth-Spitals wurden

2003 renoviert und durch einen Neubau dazwischen ergänzt. Zwei komische

Vögel bewachen den Eingang.

Um diese Jaherszeit präsentiert sich der Vorplatz am Eingang bei dieser Beleuchtung recht mystisch.

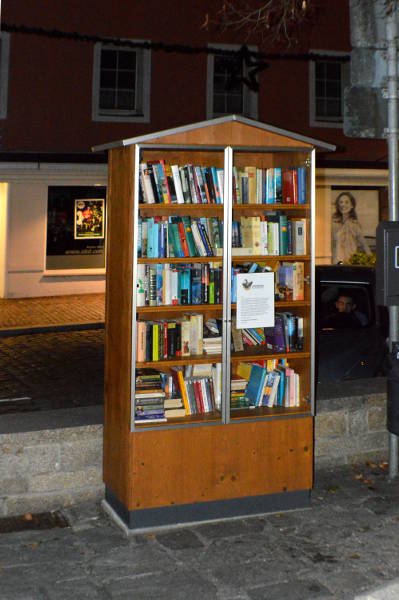

Ca. 100 Meter weiter

am unteren Marktplatz fiel uns dieser öffentliche Bücherschrank auf,

wo man völlig unbürokratisch Bücher ausleihen oder tauschen kann.

Auch der Prospekt mit der Jakobskirche hat am Abend einen besonderen Reiz.

Weiter gings durch

die Brauhausstraße zur Hufschmiede, wo ein kühles Pils und eine kleine

Auswahl an Tapas

auf uns warteten.

An der Stadtmauer

entlang steuerten wir danach die nächste Station an. In der Weinstube an

der Weinbergstraße gab's

als zweiten Gang eine Winzersuppe. Zuvor trafen wir auf diese Familie von Vierbeinern.

An der Spitzwegstraße

stießen wir bei einer ganz unscheinbaren "Haustür" auf

einen der Eingänge

zu den Felsenkellern. Wir stiegen hinab ein eine andere Welt.

Der "Elefant" als besondere Sehenswürdigkeit

137 solcher Abteile

sind bekannt und durch ein unüberschaubares Netz von Gängen verbunden.

Eigentlich als Gähr- und Lagerkeller für Bier aber auch für Lebensmitel

gedacht, dienten die Keller im 2. Weltkrieg als

sicherer Unterschlupf für ca. 6000 Menschen in den letzten Kriegstagen

.

60 Keller sind nach der Sanierung durch die Stadt zugänglich und dienen

teilweise als Veranstaltungsort der besonderen Art.

Auf der Weinbergstraße

stiegen wir nun zum Blasturm hinauf.

So ähnlich, nur mit wesentlich weniger Beleuchtung muss

ihn 1860 Carl Spitzweg zu seinem Gemälde inspiriert haben.

Eine Schautafel im Turm informiert über den Werdegang von Konrad Max

Kunz, der als Sohn des Türmers hier geboren wurde.

Der Turm enthält

auf zwei Stockwerken ein kleines Museum zum Andenken

an Konrad Max Kunz, dem Komponisten der Bayernhymne.

Der Hauptgang des Abends erwartete uns im Gasthof "Schmidt Bräu".

Dieses Mal gab es auch eine Nachspeise. Kredenzt wurde sie im "Süßen Eck", rechts unten am Markt.